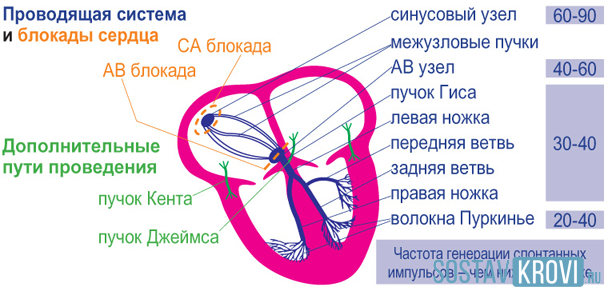

Координирование сокращений сердечной мышцы у здорового человека происходит благодаря передаче возбуждения от синусового узла к пучку Гиса и по его ножкам к правому и левому желудочкам. В случае возникновения преграды или недостаточности заряда, возбуждение не доходит до пучка из-за чего сердечный ритм нарушается. Когда импульс не проходит, центральный орган кровообращения не сокращается вообще. Такое явление имеет свое определение — синоатриальная блокада (СА – блокада).

Заболевание проявляется в разном возрасте как у мужчин, так и у женщин, чаще у первых. Симптоматика может проявляться по-разному, в зависимости от степени развития патологии.

Человек может не чувствовать, что болен, в другом случае недуг может стать причиной обмороков или даже смерти. При обнаружении заболевания и отсутствии симптомов, пациенту предлагают проходить наблюдение, при развитии второй степени и выше, необходимо лечение.

Причины

Основной причиной синоатриальной блокады является поражение синусного узла, повреждение путей передачи электрического заряда по отделам сердца, нарушения блуждающего нерва.

Бывает, что импульс сердца не образуется, а бывает – он на столько слаб, что заряда просто не хватает, чтобы сердечная мышца начала работать. При некоторых заболеваниях сердца может образоваться препятствие, которое не дает перейти заряду к нижним отделам. Случается, что дело не в узле, а в клетках мышцы, они могут потерять чувствительность к электричеству.

Выделяют несколько факторов, которые могут привести к СА-блокаде:

- повреждение клапанного аппарата, или его стенок, приводящие к сердечной недостаточности;

- сердечные воспаления;

- сильное нарушение тканей сердечной мышцы;

- стенокардия, инфаркт миокарда и атеросклеротический кардиосклероз сердца;

- заболевания миокарда, при которых сердечная мышца структурировано и функционально изменена в отсутствие патологии артерий, поражения клапанного аппарата;

- повышенный тонус блуждающего нерва;

- отравление медикаментами или фосфорорганическими веществами.

Синоатриальная блокада сердца может быть выявлено и у людей, не страдающих сердечными патологиями, например, при повышении тонуса блуждающего нерва. Такое случается довольно редко и недуг сам по себе проходит. По статистике, чаще встречается у детей после семи лет и сопровождается другими заболеваниями сердца.

Независимо от других патологических процессов СА – блокада сердца дает о себе знать очень редко.

Степени

В соответствии с симптомами, синоатриальную блокаду подразделяют на несколько степеней:

- изменения очень малы;

- изменения выраженные;

- изменения связывают с нарушением сократительного периода всей сердечной мышцы.

Синоатриальная блокада 1 степени, ее очень сложно определить, поскольку с помощью основного метода диагностирования невозможно отследить малейшие задержки в сокращениях мышцы. Понять о нарушении можно прослушав биение сердца и обозначив некоторые отклонения от нормы.

Синоатриальная блокада 2 степени отслеживается пропускание сокращения мышцы. Это происходит из-за отсутствия возможности прохождения электрического заряда от синусного узла к пучку по каким-либо причинам.

Эту стадию подразделяют еще на два вида СА — блокады:

- Постепенное замедление проведение сигнала, в следствие чего сокращение пропадает;

- Через несколько нормальных периодов сокращений резко выпадает одно.

- На третьей стадии отсутствует импульс из узла, поэтому каждое второе сокращение не происходит.

Первую и вторую стадии называют еще неполными, так как сокращение при них все же присутствует, хоть и с задержками. На третьей же, его не происходит.

Диагностика

Основным методом диагностирования синоатриальной блокады является электрокардиография. Благодаря ей можно выявить неправильную координацию сократительных процессов центрального органа кровообращения.

Точно о наличии СА – блокады на ЭКГ сердца можно судить при некоторых признаках замедленного сердцебиения на второй стадии.

В такой период можно заметить:

- Удлиняется расстояние между предсердными сократительными движениями, он может быть равным двум нормальным;

- Уменьшение промежутка времени между сокращениями после пауз;

- Отсутствие целого комплекса;

- Если промежутки без электрического заряда длинные, то сокращения начинают воспроизводится от других источником;

- При выпадении нескольких комплексов, пауза так же увеличивается.

Существует понятие полной блокады – когда сокращения сердечной мышцы отсутствуют. Считается наиболее опасной, поскольку пациент при ней может погибнуть.

К другим методам диагностики заболевания относят мониторирование в течении всего дня, холтеровское мониторирование в течении трех дней.

Такое наблюдение проводят как детям, так и взрослым при наличии подозрений на заболевание, но обычный способ не обнаруживает нарушений. В течении дня, во сне или при различной физической активности патология может о себе дать знать.

Кроме этого, используют активные вещества, при введении которых у здорового человека учащается сердцебиение, а при заболевании пульсация резко увеличивается и через некоторое время так же резко спадает, после чего наступает СА – блокада.

Так же могут использовать ультразвуковое излучение, которое покажет патологически измененную форму сердца.

Симптомы

Как говорилось выше, первая степень синоатриальной блокады – это некоторая задержка в ритме, не вызывает беспокойств у пациента, поэтому в большинстве случаев они не подозревают о болезни. К небольшой задержке сердце быстро привыкает и организм, продолжает работать нормально.

Симптомы при синоатриальной блокаде второй и третьей степени:

- Шум в ушах;

- Потеря ориентация в пространстве;

- Дискомфорт в области груди;

- Симптомы одышки.

При изменении размера сердечной мышцы происходит сердечная недостаточность, отеки, посинение кожных покровов, невозможность работать, увеличение размеров печени.

У детей заболевание не сильно отличается от взрослых. Если у ребенка посинел участок на лице под носом (акроцианоз кожи), случаются обмороки, быстро утомляются, то стоит обратиться к специалисту.

При очень большом промежутке меж сократительными движениями сердечной мышцы можно наблюдать резкий приток крови к мозгу. Человек теряет ориентацию или сознание, судороги, непроизвольное мочеиспускание или испускание кала.

Лечение

При 1 стадии синоатриальной блокаде, лечения не проводят. Рекомендуют изменить образ жизни, отменить прием некоторых препаратов, они могли стать причиной проявления симптомов. Если выявлено какое-нибудь заболевание, в результате которого могла образоваться блокада, то сначала лечат его.

Повышение тонуса черепных нервов лечится препаратами на основе атропина. Но практически, данная терапия приводит лишь к временному излечению.

При блокаде СУ прописываются медикаменты, направленные на улучшение процессов клеточного питания отделов сердца.

При диагностирование данного недуга ни в коем случае нельзя употреблять блокаторы, так как они вызывают еще большее затормаживание сократительной деятельности сердечной мышцы.

При возникновении ярко выраженных симптомов блокады, что может привести к смерти пациента, рекомендуют поставить электрический прибор, поддерживающий или навязывающий частоту сердечных сокращений.

При резко возникшей тяжелой блокаде следует провести непрямой массаж сердца и искусственное вентилирование легких.

Профилактика

При фиксировании СА – блокады у больного, ему следует придерживаться рекомендаций своего лечащего врача (кардиолога) о том, какие таблетки лучше всего принимать. Для профилактики следует сменить образ жизни, отказаться от вредных привычек, посещать спортивный зал, хотя бы три раза в неделю, нормализовать режимы сна и бодрствования, работы и отдыха, питания, а также меньше волноваться, регулярно осматриваться на ЭКГ, ездить в санатории для сердечно-сосудистых заболеваний.

При обнаружении синоатриальной блокады у ребенка, необходимо снизить его физические нагрузки, школьные секции. Посещение образовательных учреждений в сложных случаях так же отменяется. Если возникновение симптоматики редкие, то смысла от запрета в походах в школу нет. Главное не забывать наблюдаться у врача в больнице.

Таким образом, синоатриальная блокада сердца является тяжелым заболеванием, которое может случиться у взрослого и у ребенка. Из трех имеющихся стадий, последняя самая острая, когда симптомы явно выражены. В таком случае нарушение передачи возбуждения в сердце может вызвать головокружения, обмороки и смерть.

Основным методом диагностирования является электрокардиография, которую проводят в течении длительного времени (до трех суток) для более точного обозначения наличия заболевания. Лечение проводится с помощью медикаментов. Следует соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать повторных приступов.

552

552